宮崎大学産業動物防疫リサーチセンター 教授・センター長

三澤 尚明

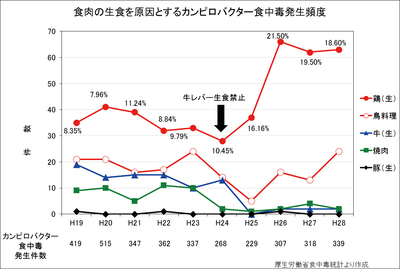

カンピロバクターは主要な食中毒の起因菌として世界各国で重要視され、その発生件数は増加傾向にある。これまでの疫学調査から感染源として特に注意が必要な食品は、鶏肉とその関連調理食品である。特に日本では、国民の食生活様式の変化に伴って、食鳥肉の生食が一般的に広く普及していることが本食中毒の増加要因となっている。カンピロバクター食中毒の予防法を確立するためには、生産段階から処理加工、流通、販売、消費に至る全ての過程において本菌の制御を心がけることが必要であるが、フードチェーンの各段階においてリスク低減に立ちはだかる課題が多く存在している。

内閣府食品安全委員会では、2006年にカンピロバクターのリスクプロファイルを作成し、2009年に自らリスク評価を実施して、「微生物・ウイルス評価書~鶏肉中のカンピロバクター・ジェジュニ/コリ~」を公表した。しかしながら、その後もカンピロバクター食中毒がわが国の食中毒発生件数の上位に位置していることから、食品安全委員会微生物・ウイルス専門調査会は、食品健康影響評価のためのリスクプロファイル「鶏肉におけるCampylobacter jejuni/coli」の調査審議を行い、新たな知見を加えると共に求められるリスク評価と今後の課題を記述した。そして2018年5月に食品安全委員会において、その審議結果を新たなリスクプロファイルとして公表した(http://www.fsc.go.jp/risk_profile/

index.data/180508CampylobacterRiskprofile.pdf)。

1)養鶏場

孵化後養鶏場内にヒナが導入された時点ではカンピロバクターを保菌していない。しかしながら加齢と共に鶏の消化管内から検出されるようになる。感染源として、飲料水、飼料、昆虫類、野生動物、農場従業員、車両、使用器具等が考えられているが、明確には特定されていない。一旦菌が鶏舎内に持ち込まれると水平感染によって鶏群内に広がるが、腸管内に保菌した鶏は臨床症状を示さず、生産性にも影響しないため、養鶏場において公衆衛生の観点から本菌に対する防除対策が積極的に取られることはほとんど無い。さらに、菌の定着を阻止するために、プロバイオティクス(生菌製剤)、有機酸、ワクチン等の開発が研究レベル及び商業ベースで行われているが、一定の低減効果が認められてはいるものの、これらの方法でカンピロバクターを制御するのは困難である。

2)食鳥処理場

保菌している家禽が食鳥肉処理場内に搬入されると容易に他の清浄群にも汚染が広がる。食鳥肉処理場内における汚染拡大の主な原因としては、①生鳥の輸送コンテナ内で糞便による体表汚染が起こること、②と体が接触して処理されること、③脱羽工程で腸内容物の漏出が起こること、④内臓摘出工程で腸管の破損が起こりやすいこと、⑤皮付きであること、⑥処理工程全般にわたって大量の水を使用すること、⑦と体に対する次亜塩素酸等の殺菌効果が低いこと、⑧カット工場内での器具や人を介した交差汚染が容易に起こること、等が挙げられる。そして、と体に付着した病原微生物の制御法が確立していないため、処理場にHACCPを導入したとしても、カンピロバクター等の微生物ハザードに対するCCP(重要管理点)を設定する事は困難である。

3)消費段階

飲食店並びに消費者が鶏肉を扱う際、二次汚染の防止と加熱調理を確実に実行すればカンピロバクター食中毒の発生リスクは限りなくゼロに近づくはずである。しかしながら、鶏肉の生食あるいは加熱不十分の状態で摂食する限り、消費段階での制御は困難である。平成29年に発生した本食中毒事例のうち約半数(事件数の47%)の事例は仕入れ品に加熱用表示があるにもかかわらず、生又は加熱不十分な鶏肉を提供していた(薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食中毒部会資料)。従って、食鳥処理業者、卸売業者等は、飲食店営業者が加熱用鶏肉を客に提供する際には、加熱が必要である旨の表示や、商品規格書への記載等を行い、確実に情報を伝達することが求められる。

カンピロバクターは多様に変化する環境に対してすばやく適応し、生存できる能力を兼ね備えているため、その制御は容易ではない。カンピロバクター食中毒低減に向けた今後の課題としては、食鳥と体や食鳥肉の食中毒起因菌の汚染状態を定量的に把握するための継続的なベースラインデータの蓄積、検査法の統一、科学的根拠に基づいた衛生管理システムの構築等が挙げられる。今後は、カンピロバクター食中毒を防除する取り組みをより効果的に実施するために、必要なデータの蓄積に基づく定量的リスク評価の実施、そして、リスク管理機関、フードチェーンの各段階の関連事業者及び消費者がカンピロバクター食中毒の低減に向けた共通の認識を持つことが重要である。