国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所

種村菜奈枝

■はじめに

近年、国民にとってサプリメントは身近で手軽に日々の暮らしの中で利用されている。令和元年の国民健康・栄養調査では(1)、サプリメントの利用者は、男性で30.2%、女性で 38.2%であり、30歳代以上では、主に健康の保持や健康増進の目的で利用されている。

一方、我が国では、現時点ではサプリメント等の「健康食品」の法的な定義がない。日本では、サプリメント等の健康食品は、“いわゆる「健康食品」”と呼ばれ(以下、サプリメント)、医薬品以外で経口的に摂取される「健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品」のことを指し、特定保健用食品等の“保健機能食品”と“その他のいわゆる「健康食品」”とに分けられる。

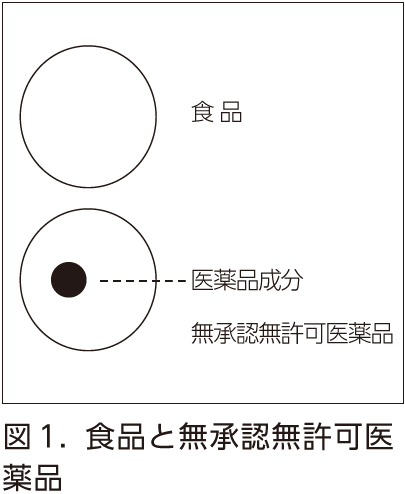

このように、健康になりたい動機でサプリメントが利用される一方で、時折、サプリメントの摂取に伴う健康被害も報告されている。我々の記憶に新しい事案では、ダイエット目的でSNS等を通じて販売されていた医薬品成分であるシブトラミン等が混入されたダイエットゼリー等の摂取に伴う健康被害(動悸等)が2022年6月より国内の複数の自治体より相次いで報告された(2)。このように、医薬品成分がサプリメントに混入されたモノを「無承認無許可医薬品」と呼び、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)に基づき、有効性や安全性に加え、品質の確認がなされていないため、見かけは上述のような食品の形態であったとしても健康被害が生じる可能性がある(図1)。

本稿では、サプリメントに潜む健康リスクとして、サプリメントの健康被害の特徴の他、今後、健康被害の未然防止や拡大防止のために必要な重要な視点について述べたい。

■サプリメントによる健康リスクの特徴

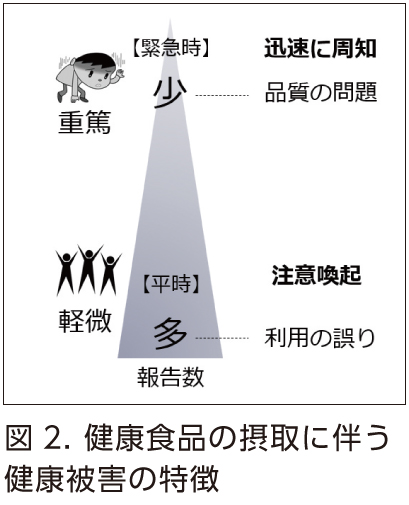

サプリメントの摂取に伴う健康被害の特徴としては、大きく二つにその原因が分けられる。一つ目は、製品の品質、二つ目は、過剰摂取等の利用の誤りがあげられる(図2)。

一つ目の製品の品質に起因した健康被害としては、前述のダイエットゼリー事件が挙げらる。特に、サプリメントの品質に起因した健康被害は、報告数は少ないが、万が一、健康被害が生じてしまった場合、入院等、かなり重篤な場合もあり得る。しかし、サプリメントの利用者側からは製品の外見だけでは摂取したいサプリメントの品質に問題がないかどうかは判別が困難であるため、製品を提供する側の責任として、原材料の受け入れから最終製品の出荷判定までの全工程にて、適正な製造管理と品質管理の両方が重要である。

■国内外のサプリメントに関する注意喚起情報の特徴

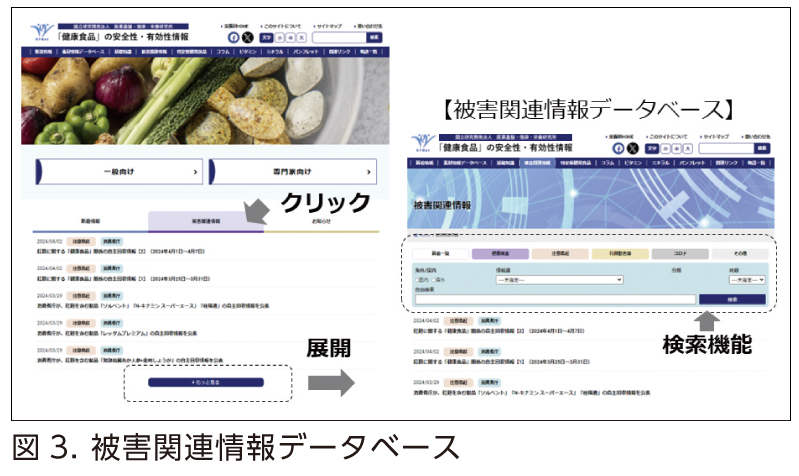

医薬基盤・健康・栄養研究所では、専門家または一般者を対象とした「健康食品」の安全性・有効性情報サイト (通称 HFNet・えいち えふ ねっと) を公開している(3)。このウェブサイト内にある「被害関連情報データベース」にて、国内外の主要な規制当局等から発信された注意喚起情報を収集の上、注意喚起がなされた製品の利用において国内の健康被害報告の有無を確認後、ウェブサイトやSNSを介して、サプリメント利用者に対して利用にあたる注意喚起を迅速に行っている(4) (図3)。近年は、インターネットの普及とともに海外製のサプリメントも容易に個人輸入できる時代となっていることから、海外の規制当局から発信されたいわゆる「健康食品」に対する利用の注意喚起情報も重要と考える。

これまでの注意喚起情報の特徴として、2021年から2023年に掲載された434件の注意喚起のうち42件で健康被害が生じており、その原因としては、無承認無許可医薬品によるものが約8割と最も多く、次いで重金属や微生物等の混入によるものが約2割を占めた (5)。

つまり、サプリメントの安全性に加え、品質そのものを確保する仕組みが重要である。

■サプリメント摂取に伴う健康被害の拡大防止のために

公衆衛生対策として健康被害の拡大防止のためには、該当した製品の利用に関する注意喚起情報を迅速に周知することが重要である。正確な因果関係の推定は時間を要することもあり、重篤な健康被害(有害事象)の場合は、特に、速やかな保健所等への報告がカギとなる。しかし、そのためには、消費者から健康被害の情報を受理した者が、「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領」(6)や機能性表示食品等のガイドライン(7-8)で定められている報告先に速やかに報告することが重要と言える。

また、いわゆる「健康食品」の摂取後に何らかの体調不良があった場合、因果関係が否定できない事象と疑い、消費者は医療機関、メーカー、保健所の他、健康食品の専門家であるアドバイザリースタッフに相談することが重要であるが、健康被害の相談先として重要である保健所を認知している消費者は少ない。ゆえ、今後の啓蒙活動等が必要である。

■おわりに

我が国におけるいわゆる「健康食品」を取り巻く課題は多いが、今後、規制科学に消費者科学の視点も取り入れ「社会」と「制度」との乖離を調整することが重要である(8)。

参考文献

(1) 厚生労働省. 令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要. https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000687163.pdf (2024-04-01参照)

(2) 厚生労働省. 医薬品成分を含有する製品による健康被害(疑い)の発生について. https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26097.html (2024-04-01参照)

(3) 医薬基盤・健康・栄養研究所. 「 健康食品 」の安全性・有効性情報. https://hfnet.nibiohn.go.jp/ (2024-04-01参照)

(4) 医薬基盤・健康・栄養研究所. 被害関連情報データベース. https://hfnet.nibiohn.go.jp/category/alert-info/ (2024-04-01参照)

(5) 医薬基盤・健康・栄養研究所. 国内外で注意喚起されたサプリメントによる健康被害の特徴.

https://hfnet.nibiohn.go.jp/fundamental-knowledg/%e5%9b%bd%e5%86%85%e5%a4%96%e3%81%a7%e6%b3%a8%e6%84%8f%e5%96%9a%e8%b5%b7%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%82%b5%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e5%81%a5%e5%ba%b7/ (2024-04-01参照)

(6) 厚生労働省. いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領. https://www.mhlw.go.jp/content/001225216.pdf (2024-04-01参照)

(7) 消費者庁. 別添1 特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領. https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_specified_health_uses/notice/assets/food_labeling_cms206_20240401_02.pdf (2024-04-01参照)

(8) 消費者庁. 機能性表示食品の届出等に関するガイドライン. https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/assets/foods_with_function_claims_230929_0002.pdf (2024-04-01参照)

(9) Tanemura N, et al. The need for consumer science and regulatory science research on functional foods with health claims – What should we do to harmonize science and technology with society?. Trends in Food Science and Technology. 67. 280-283 (2017)