日本獣医生命科学大学 名誉教授

鈴木 勝士

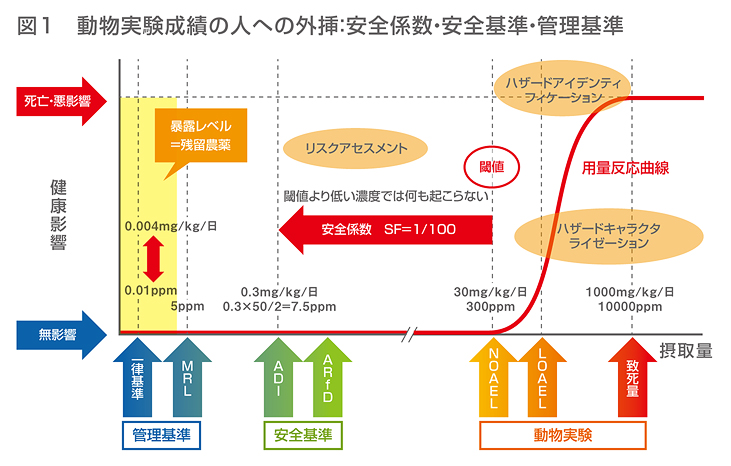

残留農薬に関しては、右の図に示すように、ハザードの確認を動物実験により厳密に行って、種差と個体差を考慮したSF(安全係数、UF不確定係数とも)を用いて、安全基準としてADI(1日摂取許容量)、ARfD(急性参照量)を設定し、作物残留量と国民栄養調査に基づく作物の摂取量から割り出した二次的な管理基準としてのMRL(残留基準)と一律基準(ポジティブリスト制施行以降)を用いて作物における残留農薬レベルをモニターしている。農薬の場合、医薬、食品添加物、汚染物質など様々な化合物のなかで最も厳格な動物実験が要求され、薬効以外に作物、土壌、水など環境中での挙動についてのデータも登録時に要求される。悪影響については、死亡、発がん性、慢性・亜急性・急性毒性、催奇形性、繁殖毒性等に関する試験、毒性の解釈に必要な代謝試験や変異原性試験などが複数の動物種を用いて実施され、用量反応相関性と無毒性量(閾値)が求められる。安全基準を設定するうえでこれだけ多種の試験が例外なく必要とされる化学物質のカテゴリーは農薬以外にない。農薬がリスクアセスメントの優等生と言われるゆえんである。

一般市民の中には(残留)農薬による悪影響を危惧する人々がかなりいるようである。戦後間もないころの有機リン剤による死亡を含む中毒事故やDDT、ドリン剤など土壌残留の長い農薬による汚染などのほか、自殺・他殺、誤使用による重大事故など、高濃度での悪影響がインプリントされた結果、生物影響はありえない(閾値以下の)残留レベルでも悪影響が起こるとの誤解が生じた可能性が高い。一番大きいのは、影響が濃度依存性であることが理解されていないからであろう。

専門的な説明の中にも以下のような、誤解を招く可能性あるいは誤謬があるものがある。

総じて、科学的な側面からすれば残留農薬のリスクに対する反応は過剰反応的であり、一部には法制度の不備も関係している。今後、専門家の検討により合理的な説明など改善が待たれる所以である。